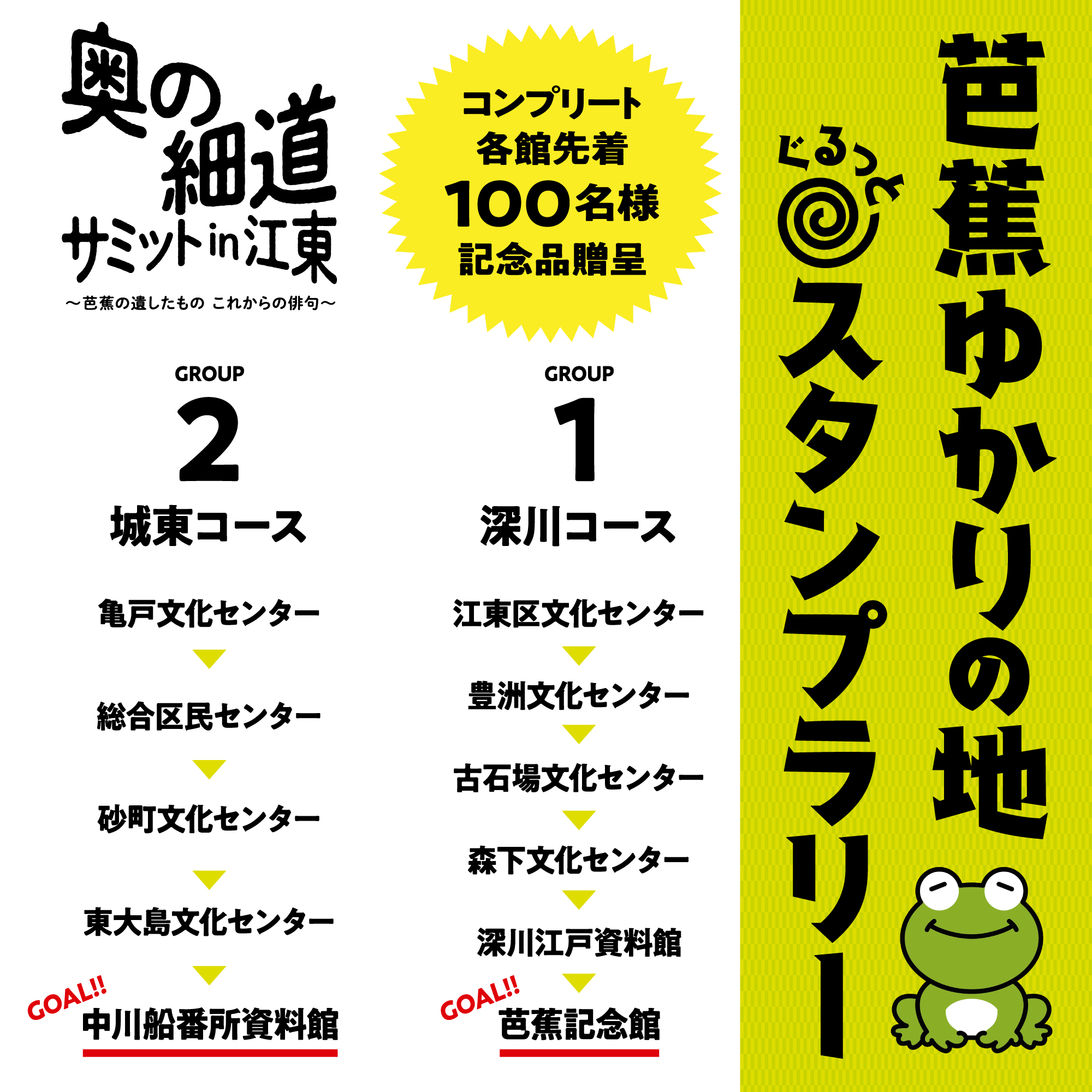

√完了しました! 奥の細道 俳句 一覧 973772-奥の細道 俳句 一覧

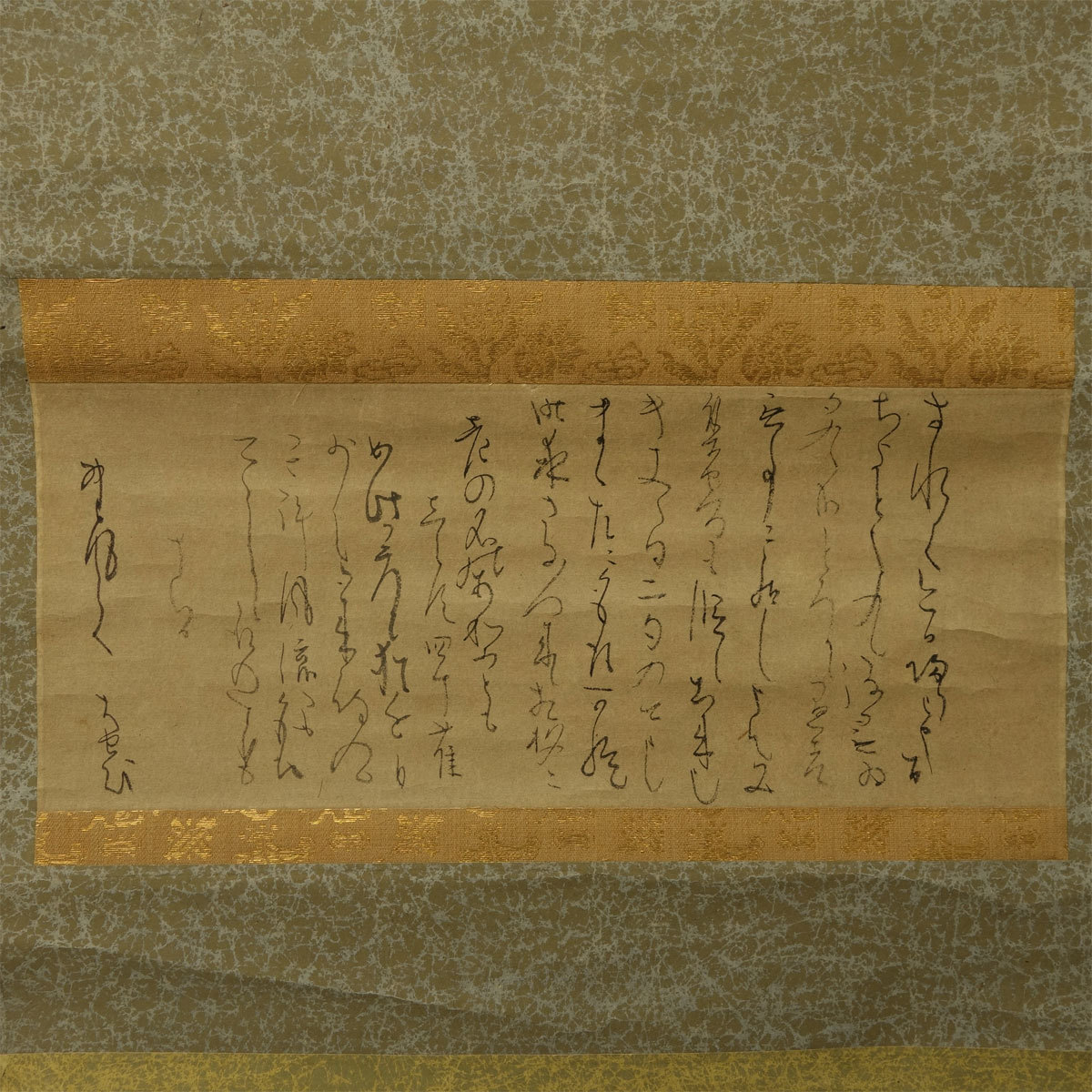

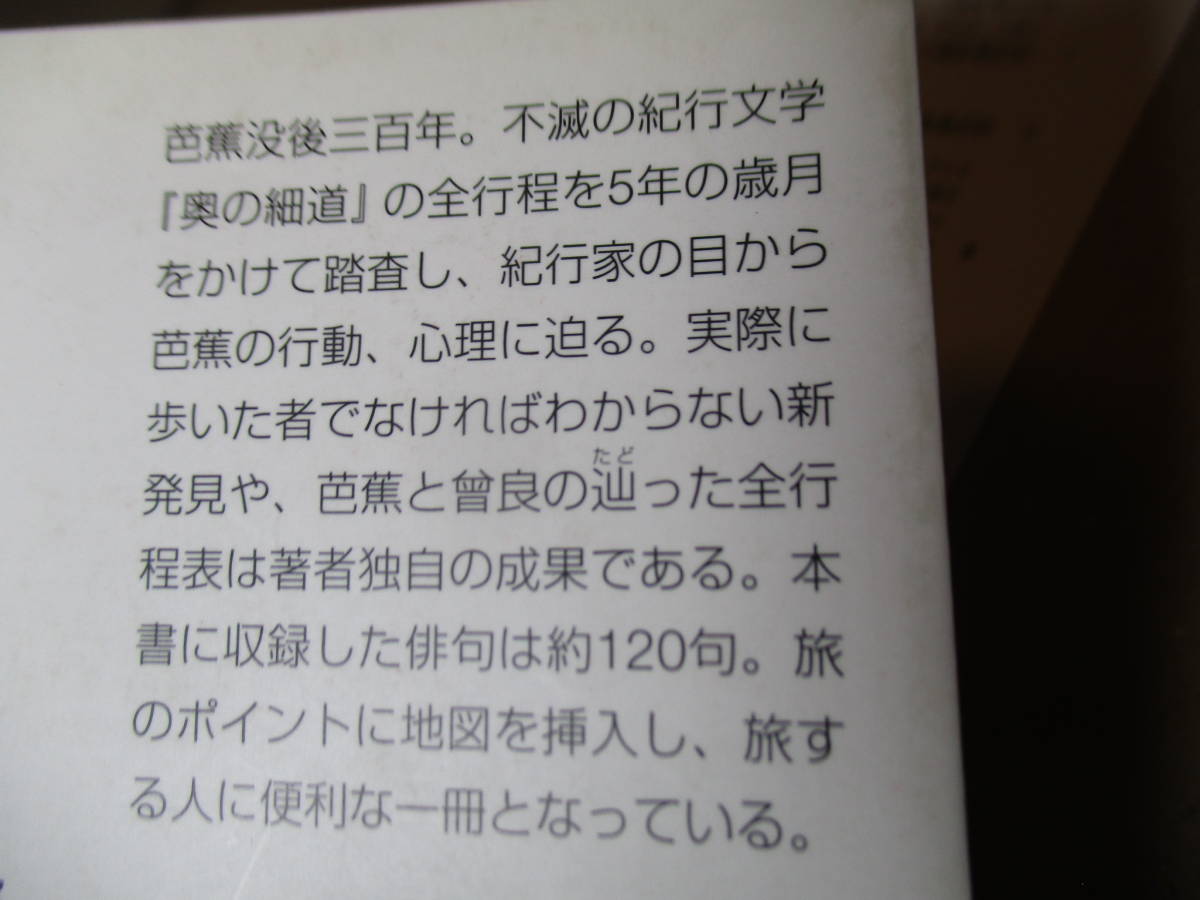

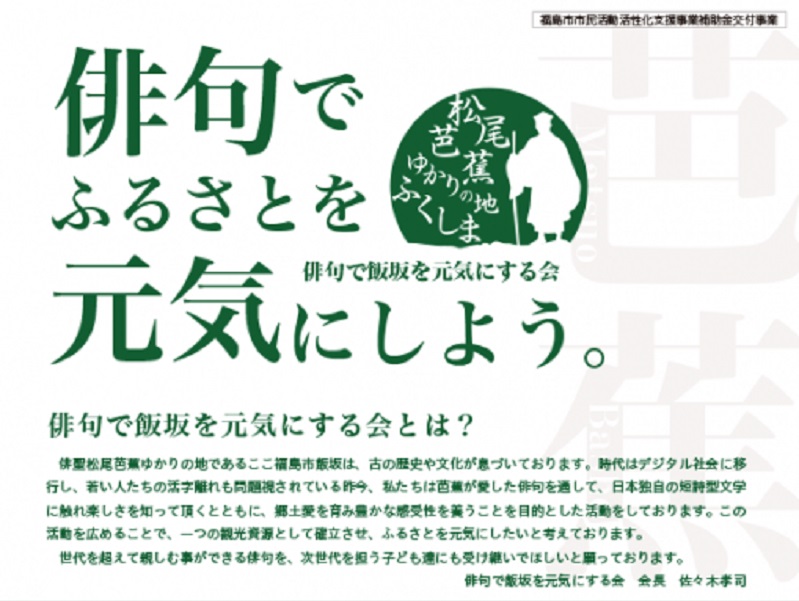

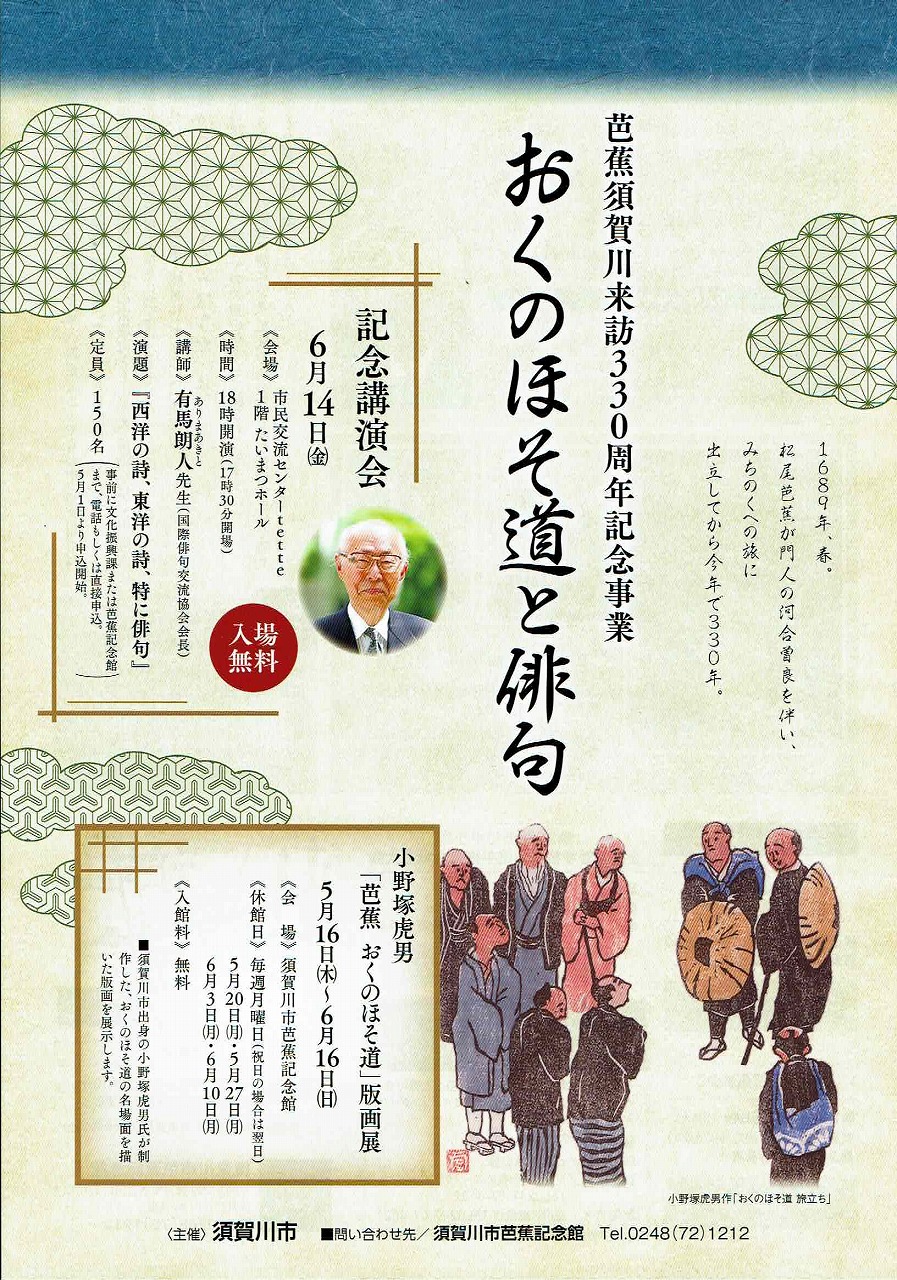

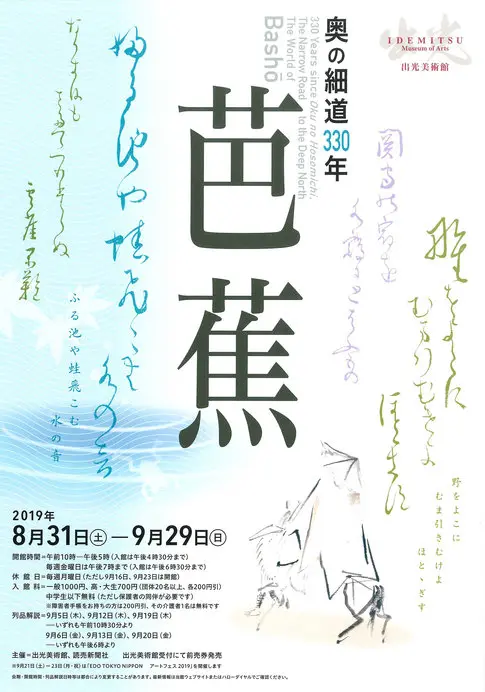

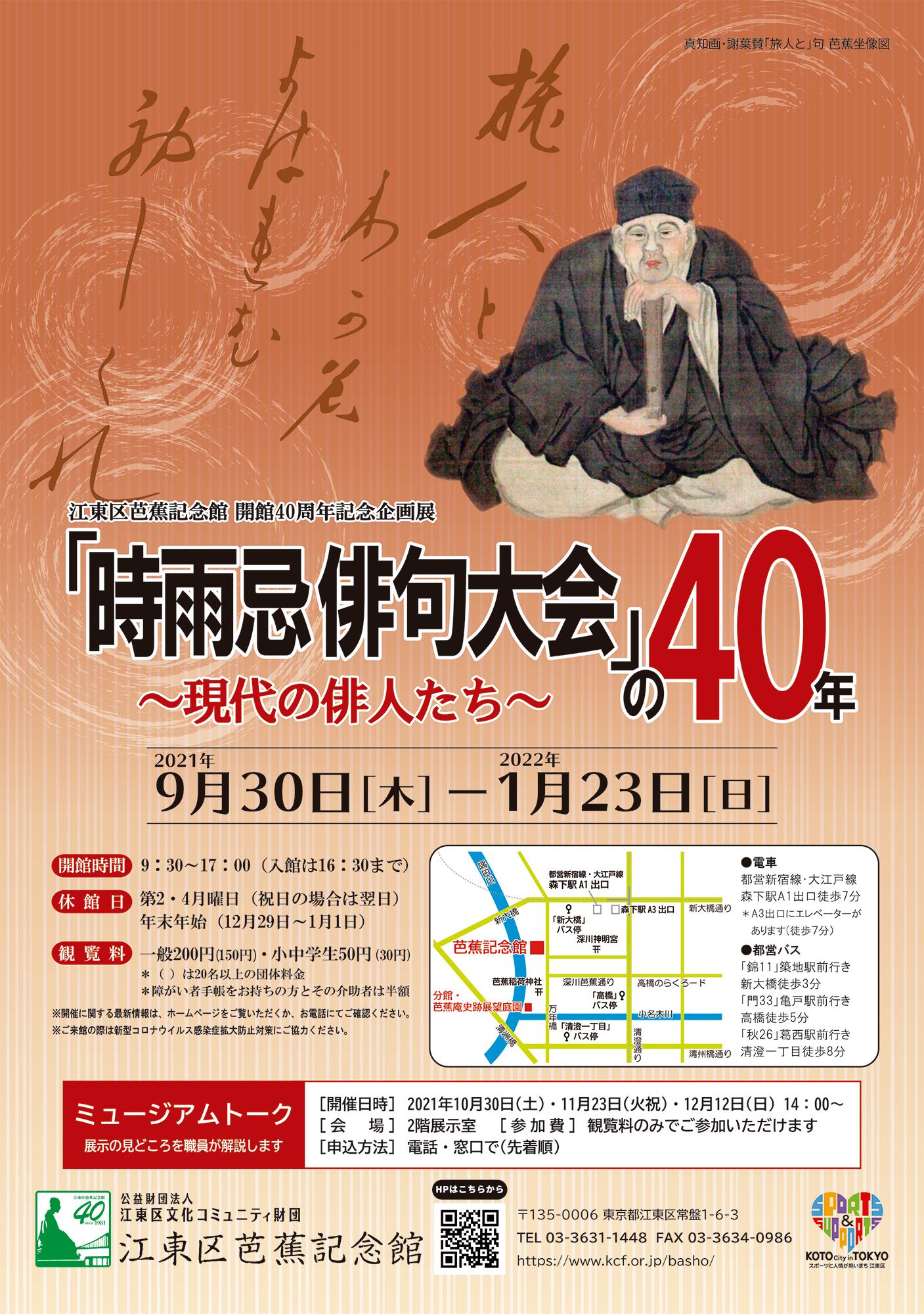

概要 おくのほそ道(奥の細道)は、芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる16年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発ち、奥州、北陸道を巡った紀行文である 。 全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って 、元禄4年(1691年)に江戸に帰った。

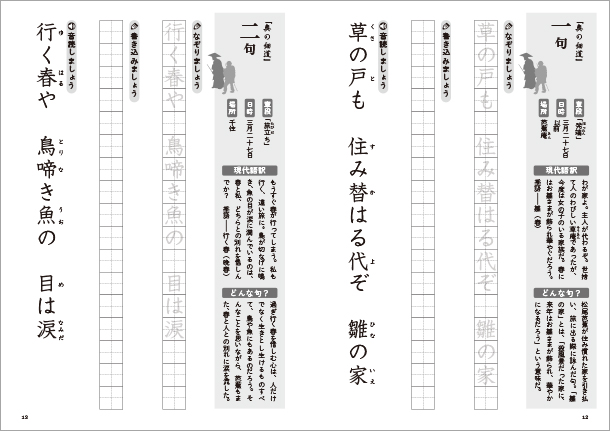

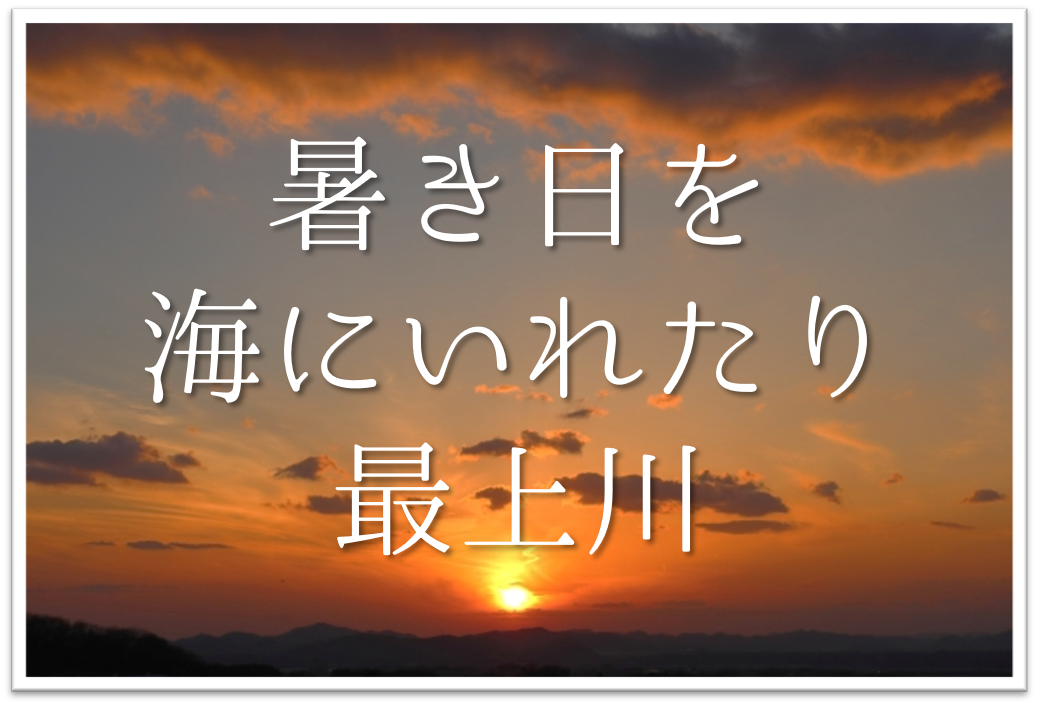

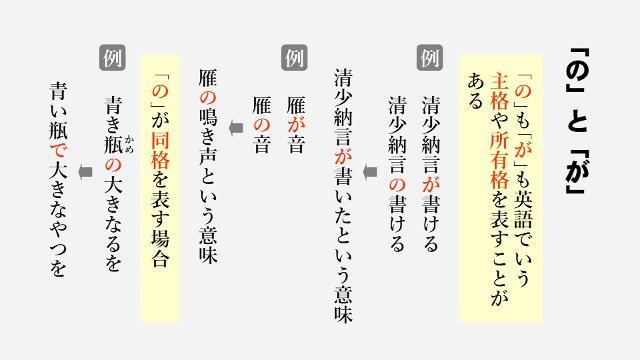

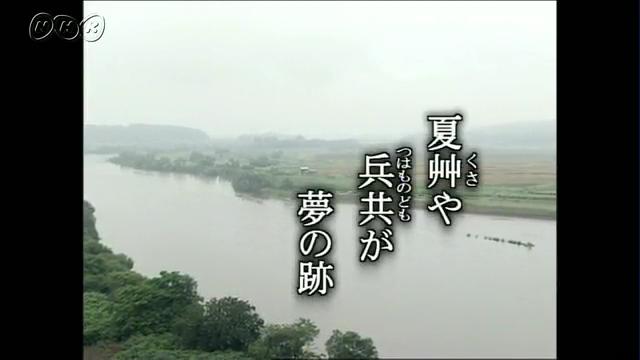

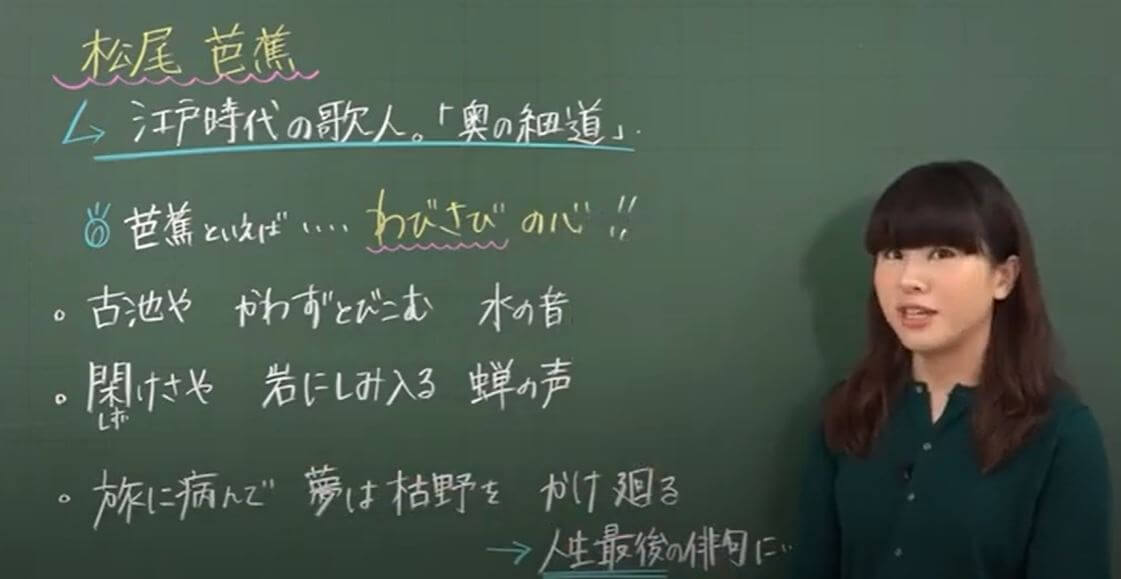

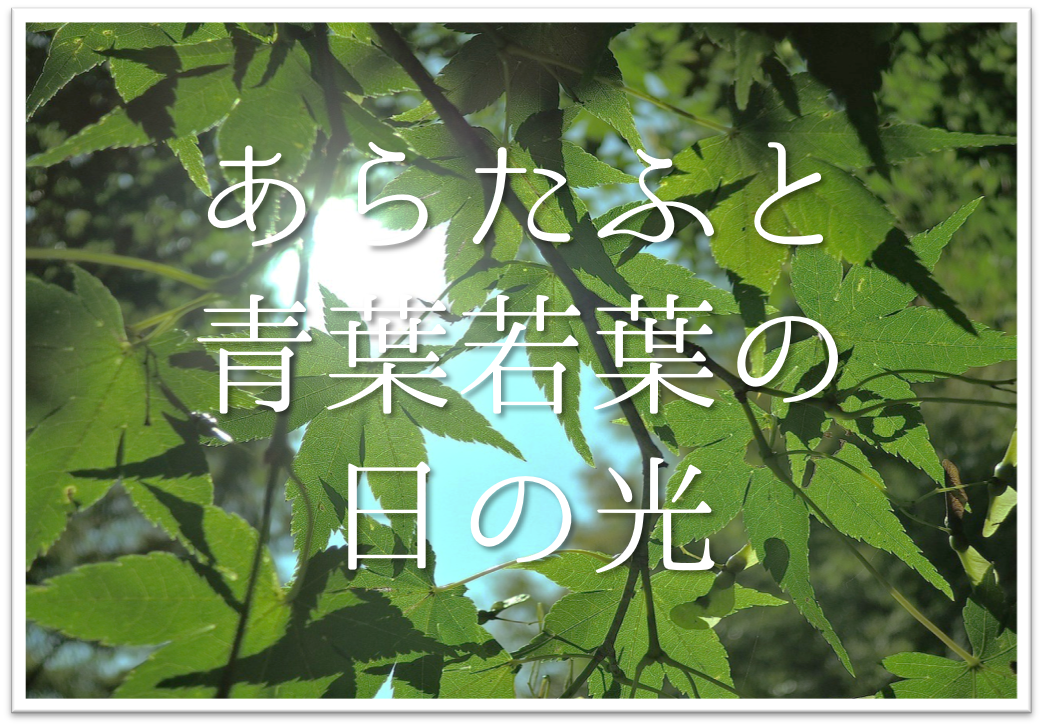

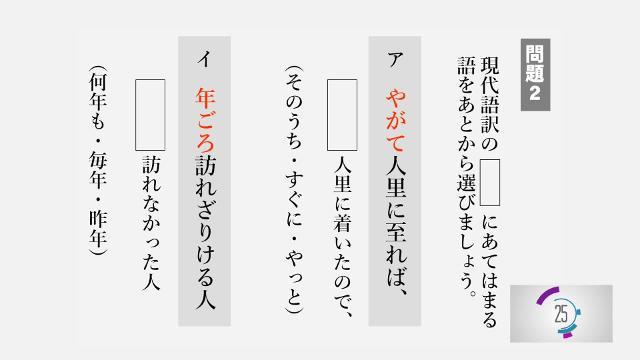

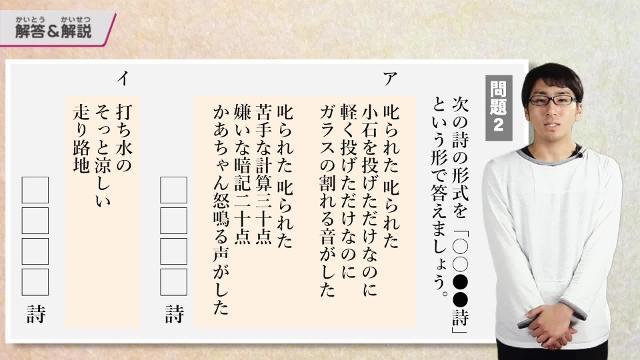

奥の細道 俳句 一覧- 松尾芭蕉 おくのほそ道に掲載されている俳句一覧 おくのほそ道 掲載句一覧 1 草の戸も住替る代ぞひなの家 くさのとも すみかわるよぞ ひなのいえ 2 行春や鳥啼魚の目は泪 ゆくはるや とりなきうおの めはなみだ 3 あらたうと青葉若葉の日の光 あらとうと あおばわかばの ひのひかり 4 剃捨て黒髪山に衣更 (曾良) そりすてて くろかみやまに ころもがえ 5 暫時は瀧に籠るや夏の初 し 今回は、松尾芭蕉が「奥の細道」で詠んだ句の一つである 「早稲の香や分け入る右は有磯海」 という句をご紹介します。 早稲の香や分け入る右は有磯海 pictwittercom/l3ejTtTkgR — OTM (@KKDD2580) 本記事では、 「早稲の香や分け入る右は有磯海」の季語や意味・表現技法・作者など について徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。 目次 閉じる

奥の細道 俳句 一覧のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  |  |

| ||

|  |  |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  | |

|  | |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  | |

|  | |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  | |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

|  | |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「奥の細道 俳句 一覧」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|

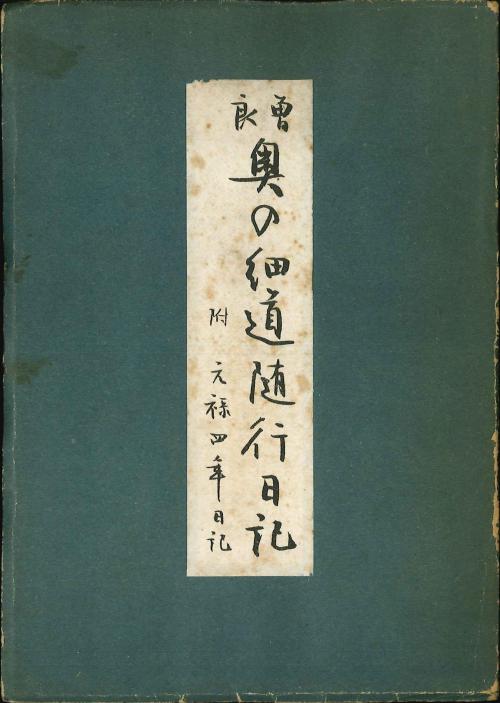

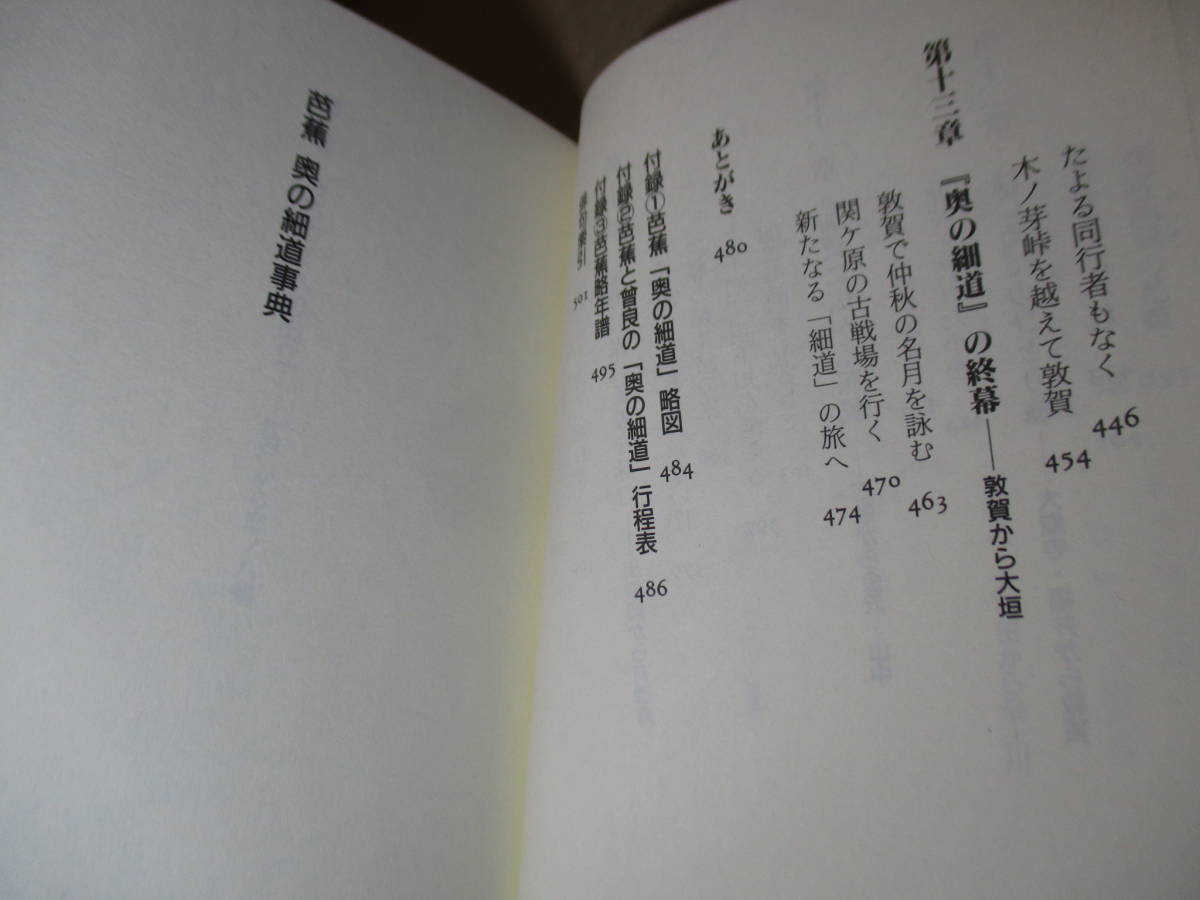

芭蕉の「鹿島紀行」の旅に随行。 16年 元禄元年 僧形となる。 16年 元禄2年 松尾芭蕉の「奥の細道」の旅に随行し、「曾良旅日記」を残した。 1709年 宝永6年 幕府の巡見使随員となる。 1710年 宝永7年 3月1日、巡見使随員として江戸を発つ。 奥の細道の全句 草(くさ)の戸(と)も住(すみ)替(かは)る代(よ)ぞひなの家(いへ) 行(ゆ)春や鳥(とり)啼(なき)魚(うを)の目(め)は泪(なみだ) あらたうと青葉(あをば)若葉(わかば)の日(ひ)の光(ひかり) 剃捨(そりすて)て黒髮山に衣更(ころもがへ) 曾良 暫時(しばらく)は滝(たき)にこもるや夏(げ)の初(はじめ) かさねとは八重撫子(

Incoming Term: 奥の細道 俳句 一覧,

コメント

コメントを投稿